Wien. Bislang wird an 20 Kriminalitätshotspots österreichweit polizeiliche Videoüberwachung eingesetzt. Ob und wie diese Maßnahme künftig ausgeweitet werden soll, ist keine bloß sicherheitstechnische, sondern eine politische Kernfrage. Umso auffälliger ist, wer sie derzeit beantwortet – und auf welcher Grundlage.

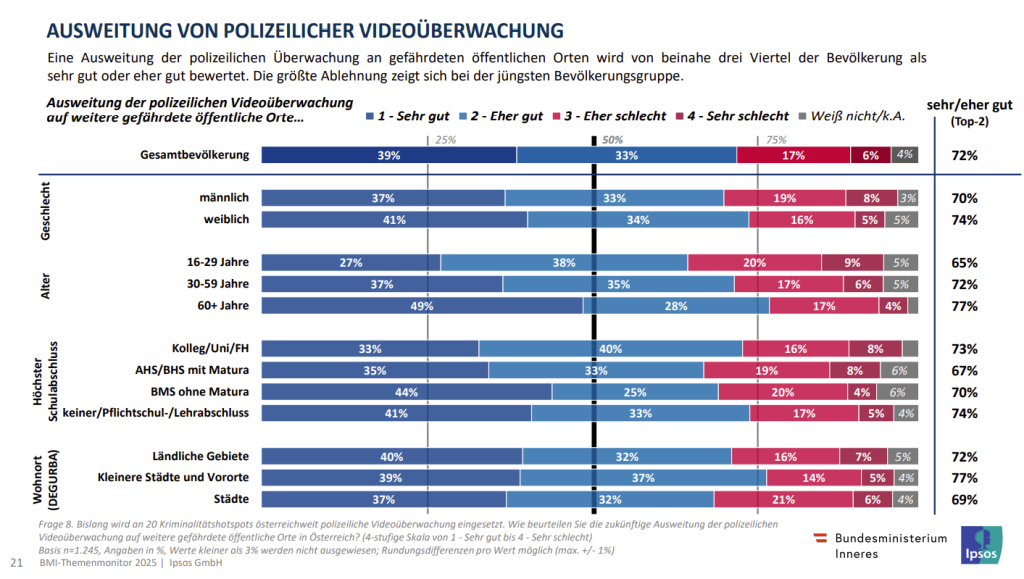

Denn der jüngste „Themenmonitor“ des Innenministeriums, durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Ipsos, ist nicht nur eine Stimmungsabfrage zur Sicherheitslage. Er ist zugleich ein Instrument politischer Absicherung. Die zentrale Fragestellung zur Videoüberwachung stammt aus dem Haus selbst und lautet: „Bislang wird an 20 Kriminalitätshotspots österreichweit polizeiliche Videoüberwachung eingesetzt. Wie beurteilen Sie die zukünftige Ausweitung der polizeilichen Videoüberwachung auf weitere gefährdete öffentliche Orte in Österreich?“ Die Antwort fällt eindeutig aus – und deckt sich bemerkenswert genau mit den Zielen des Auftraggebers.

Zustimmung auf Bestellung?

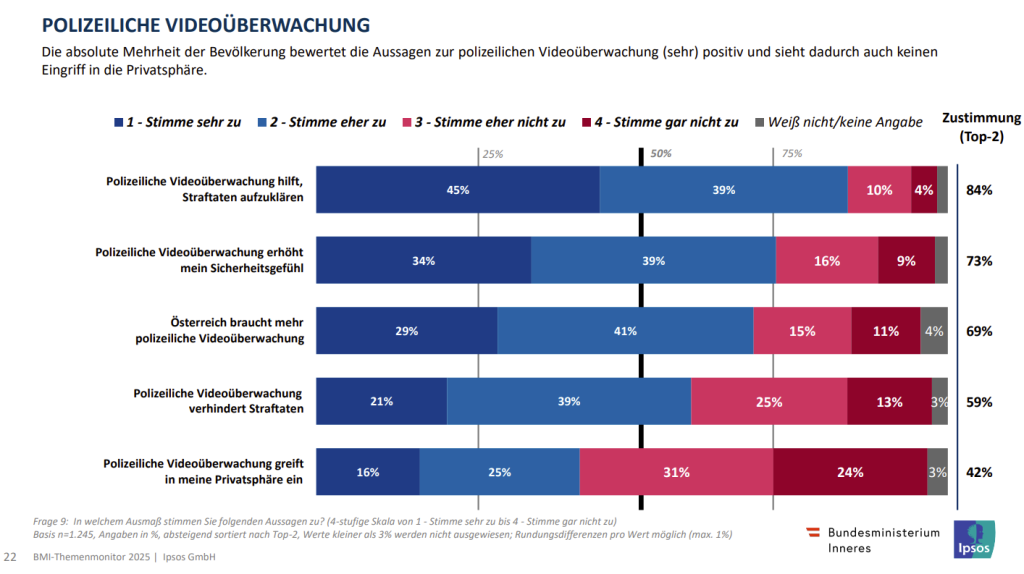

72 Prozent der Befragten sprechen sich demnach für eine Ausweitung der polizeilichen Videoüberwachung aus. 84 Prozent sind der Ansicht, dass Videoüberwachung bei der Aufklärung von Straftaten hilft, 73 Prozent empfinden dadurch ein höheres Sicherheitsgefühl. 55 Prozent sehen darin keinen oder nur einen geringen Eingriff in die Privatsphäre.

Diese Zahlen präsentiert das Innenministerium prominent. Sie stehen nicht isoliert, sondern eingebettet in ein Gesamtbild, das einen ausgeprägten Wunsch nach Ordnung, Kontrolle und staatlicher Durchsetzung zeigt: 76 Prozent befürworten demnach die Überwachung identifizierter Hochrisiko-Gefährder, 69 Prozent unterstützen konsequente Rückführungen bei abgelehnten Asylanträgen, 66 Prozent sprechen sich für die sofortige Zurückweisung illegal Eingereister aus. Der Befund ist politisch hoch anschlussfähig – und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Innenministerium seinen sicherheitspolitischen Kurs nicht nur fortsetzen, sondern vertiefen will.

Wo Österreich heute überwacht

Videoüberwachung ist in Österreich bislang kein flächendeckendes Instrument. Sie kommt ausschließlich an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten zum Einsatz, also dort, wo über einen längeren Zeitraum hinweg eine überdurchschnittliche Häufung bestimmter Delikte festgestellt wurde.

Dazu zählen vor allem große Verkehrsknotenpunkte, Bahnhofsareale und urbane Plätze mit hohem Personenaufkommen. In Wien betrifft das unter anderem den Praterstern, den Reumannplatz sowie Bereiche rund um große Bahnhöfe. Auch in Landeshauptstädten wie Linz, Graz oder Salzburg existieren einzelne überwachte Zonen. Bundesweit liegt die Zahl dieser Orte derzeit bei 20. Die rechtliche Grundlage bildet das Sicherheitspolizeigesetz. Videoüberwachung darf nur angeordnet werden, wenn sie zur Abwehr gefährlicher Angriffe oder zur vorbeugenden Verhinderung strafbarer Handlungen erforderlich ist. Die Maßnahmen sind zeitlich befristet, zweckgebunden und unterliegen datenschutzrechtlicher Kontrolle. Eine permanente, anlasslose Überwachung des öffentlichen Raums ist rechtlich nicht vorgesehen.

Dass das Innenministerium diesen Rahmen ausweiten möchte, ist kein neues Anliegen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründete die geplanten Erleichterungen beim Einsatz von Videoüberwachung bereits früher mit präventiven Zielen. „Unser Ziel ist die Prävention von Straftaten – eine zentrale Aufgabe der Polizei und der Sicherheitsbehörden“, erklärte Karner anlässlich der gesetzlichen Anpassungen zur Videoüberwachung. Unterstützung erhält dieser Kurs auch aus dem kommunalen Bereich. Gemeindebundpräsident Johannes Pressl betonte, es gehe „nicht um flächendeckende Überwachung, sondern um punktgenaue Prävention“. Der gezielte Einsatz an bekannten Brennpunkten sei ein Instrument, um Gemeinden zu entlasten und die subjektive Sicherheit zu erhöhen.

Auch aus der SPÖ gibt es seit Jahren Signale der Zustimmung – allerdings verbunden mit klaren Bedingungen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig verwies auf frühere Initiativen in der Bundeshauptstadt: „Mir war das schon vor längerer Zeit ein Anliegen. Ich hab schon als Wohnbaustadtrat vor 15 Jahren Videoüberwachung in sogenannten Angsträumen ermöglicht, allerdings immer im engen Dialog mit der Datenschutzkommission und unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.“

Die politische Linie ist damit klar: Videoüberwachung wird nicht als Ausnahmeinstrument verstanden, sondern als regulärer Bestandteil moderner Sicherheitspolitik.

Kritik aus der Opposition

Widerspruch kommt vor allem aus der Opposition – allerdings aus unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlicher Stoßrichtung. Der FPÖ-Sicherheitssprecher Gernot Darmann kritisierte den Ausbau scharf und erklärte: „Nur weil der ÖVP-Innenminister bei der Bekämpfung der Kriminalität versagt, dürfen unsere Bürger nicht grundlos bespitzelt werden.“ Auch aus dem grünen Umfeld wird vor einer Ausweitung staatlicher Überwachung gewarnt. Vertreter der Wiener Grünen mahnten, „eine Ausweitung der Videoüberwachung dürfte nicht zu einer grundlosen Überwachung der Menschen führen“. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte müssten Vorrang haben, auch in Zeiten erhöhter Sicherheitsbedenken.

Auffällig ist dabei: Diese Kritik findet im vom Innenministerium präsentierten Themenmonitor kaum Widerhall. Zwar betonen 86 Prozent der Befragten die Bedeutung von effektivem Rechtsschutz und Missbrauchsvermeidung, eine vertiefte Auseinandersetzung mit möglichen Fehlentwicklungen bleibt jedoch aus.

Politik mit Zahlen

Der „Themenmonitor“ ist damit mehr als eine Momentaufnahme. Er ist Teil strategischer Kommunikation. Das Innenministerium definiert die Fragestellung, beauftragt die Erhebung und präsentiert ein Ergebnis, das den eigenen Kurs stützt. Politisch ist das legitim – analytisch aber erklärungsbedürftig. Denn Zustimmung zur Videoüberwachung entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie speist sich aus einem Sicherheitsdiskurs, den die Politik selbst seit Jahren prägt. Wer die Frage stellt, setzt den Rahmen der Antwort.

Die eigentliche Debatte beginnt daher erst jetzt: nicht darüber, ob mehr Kameras gewünscht sind, sondern darüber, wo ihre Grenze verläuft – und wer künftig entscheidet, was als „gefährdeter öffentlicher Ort“ gilt. Diese Frage beantwortet der Themenmonitor nicht. Er liefert vor allem eines: politischen Rückenwind.